Pierre Michaud

Photographe

C.A.S.H. (Centre d'Aide et de Soins Hospitaliers. Nanterre)

CENTRE D’ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE

(C A.S.H.)

Faire ses premiers pas dans un centre comme celui de Nanterre, découvrir les lieux avec ce faux privilège de pouvoir observer ce qui s'y passe en n'étant ni un soignant-accueillant ni un soigné-accueilli, c'est réaliser un travelling dans une institution d'une très grande complexité. Les couloirs de circulation placés en U permettent par la gauche d'accéder aux soins hospitaliers, par la droite aux hébergements, maison de retraite et services sociaux multiples. Au centre de ce U, de magnifiques espaces verts, tirés au cordeau, font penser à ceux des monastères. A la périphérie des bâtiments qui, vus de haut ressemblent à une nébuleuse perdue aux confins du monde, on entrevoit des lieux inattendus et inespérés comme le jardin japonais, incroyable petit salon verdoyant. Devant les difficultés à prendre des images malgré les autorisations adéquates, le photographe que je suis est bien obligé de constater que si tout est permis, rien n'est possible. Ma présence ici n'est justifiée que par ma curiosité de tout ce qui concerne l'homme en général. Je pense que les personnes accueillies dans ce lieu ont un point commun : un jour, elles ont cassé leur fil de "soi", ce même fil qui demain peut se rompre chez n'importe quel être, démontrant ainsi la nécessité d'une fraternité pour faire face à notre insoutenable fragilité.

L'hiver

Hier, il a neigé. Aujourd'hui, sur les toits, il en reste des traces qui font avec les tuiles des dessins semblables à de petites mosaïques chinoises. Le silence cerne les bâtiments et de grosses gouttes d'eau glacée perlent sous les chêneaux donnant, ici plus qu'ailleurs, le sentiment aigu d'un lent écoulement du temps.

C'est au bout de l'immense couloir de droite que j'ai fait ma première rencontre avec un des hommes hébergés ici : rencogné entre deux portes, occupé à allumer sa cigarette, front dégarni, petites lunettes schubertiennes, air résigné et une énorme envie de parler, surtout à un inconnu. En effet, comment se confier à un voisin de chambrée sans encore s'affaiblir ? Toute vie a son histoire mais quelle histoire qu'une vie ! La sienne était, je le comprendrai par la suite, emblématique de celles qu'on croise ici. A l'entendre, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de voyeurisme à l'écouter parler qu'à essayer de prendre une image de lui. Son discours me faisait songer à ces fauteuils en osier qui ont passé une partie de la journée au soleil et le soir venu, la fraîcheur aidant, l'osier craque semblable à ces petits craquements de l'âme qui se font d'autant plus forts qu'autour le silence les enveloppe. En me quittant, Maurice m'a conseillé d'aller le lendemain matin voir les "eaux grasses", un lieu dont la dénomination seule jette un trouble. Ce qu'il me dit, fut fait. Au milieu des tuyaux de chauffage percés qui crachent leur vapeur, une douzaine d'hommes en tenue blanche, comme des chirurgiens, pratiquent silencieusement l'exérèse des "yeux" des pommes de terre que deux ou trois machines infernales ont épluchées. Dans ce lieu, on ne parle pas, on regarde droit devant soi, les yeux lavés par un océan de solitude et par la bière sans alcool que l'administration distribue pour étancher des gosiers à la révolte contenue.

C'est un des principes de fonctionnement de la maison : en échange du gîte et du couvert, l'homme donne de sa peine, là c'est le ménage, là-bas c'est la cuisine, plus loin des brancardiers, voire même des boulangers car ici on fait le pain, un pain magnifique, sans conservateur, en quantité suffisante pour les 4500 repas servis chaque jour. Comme dans l'exercice de toute profession, chacun tient sa place et certains ont la certitude, quelquefois fondée, de la tenir mieux que d'autres. C'est le cas de Charles à la laverie. Il me confiera dans un langage imagé qu'il a dix-huit ans de C.A.S.H. et que depuis son arrivée, les choses ont bien changé. Avant, quand la police gérait la maison, les "matons" fouillaient partout, contrôlaient tout. Parmi les pensionnaires, il y avait des durs, voire même d'anciens bagnards. Charles est arrivé ici à l'âge de quarante ans, a réussi à s'éloigner deux ou trois ans puis est revenu, sa volonté, farouche par moments, anéantie à d'autres, ne lui permettant pas une vie autonome régulière. Il me fera comprendre que le travail, ici à la laverie, n'est pas pour les fainéants. Sans doute voulût-il me faire sentir que son choix d'être à ce poste est celui d'un homme qui veut non seulement laver la saleté du monde mais aussi purifier symboliquement ses blessures. Le ton de ses propos qui s'était élevé pour couvrir le bruit des machines devient vite inaudible. A la suite de quoi, Charles se cassa en deux pour prendre du linge dans le chariot en reprenant le fil de ses pensées. Je m'éloignais alors qu'une immense lassitude l'enveloppait.

La Direction de la maison n'est plus sous l'autorité de la Préfecture de Police mais de la DDASS et la modernisation de l'établissement commencée en 1993, est actuellement dans une phase tout à fait impressionnante. On passe, simplement en poussant une porte, du XIX au XXIème siècle. C'est notable en médecine d'un service à l'autre, à la maison de retraite face à la cure et au centre d'accueil où un des derniers vestiges de l'ancienne prison vient de disparaître.

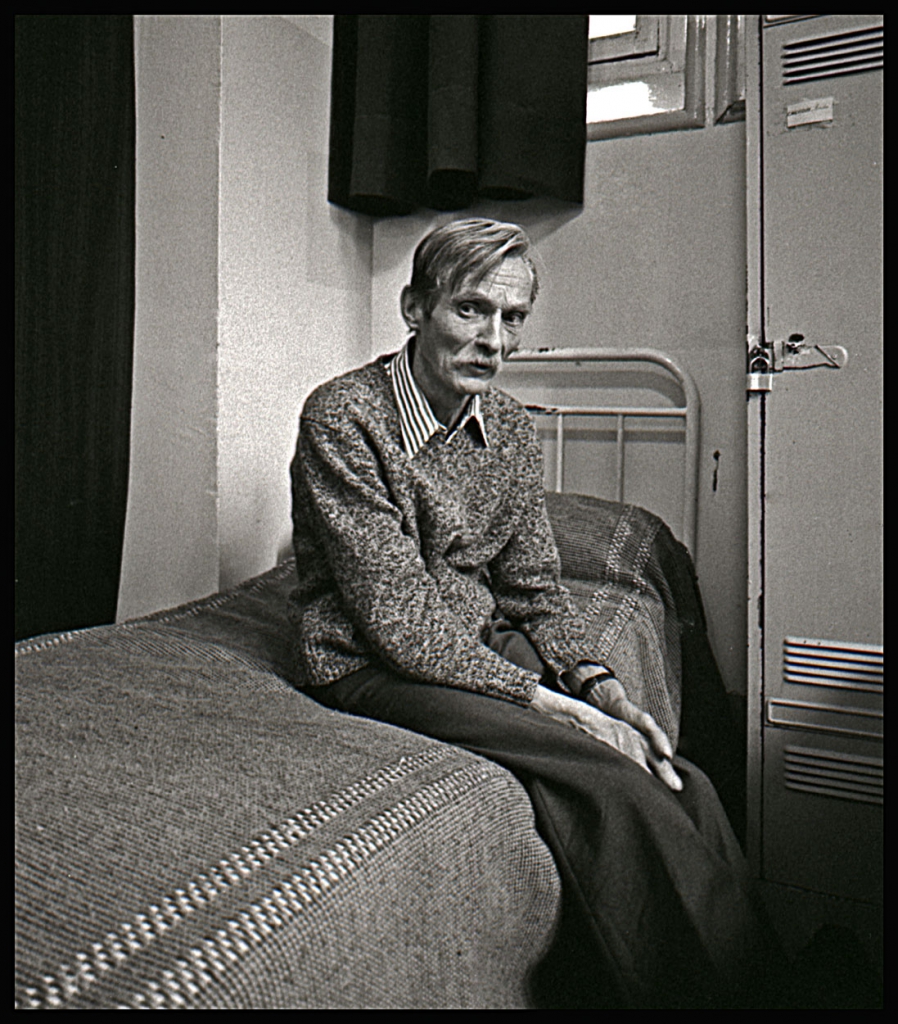

Au bâtiment 3, l'un des derniers à avoir subi des transformations, le toit a été percé pour faire place à un puits de lumière, les anciennes cellules rasées et l'ensemble complètement restructuré. Les nouvelles verrières diffusent une lumière zénithale sur des comptoirs en bois compressé. Des salles de consultation, des chambres de transit, des salons d'accueil immaculés font face au bâtiment 4 où les dortoirs sont encore d'immenses salles divisées par de simples rideaux en boxes à huit lits. Quelques-uns ont bien voulu me montrer leur univers surtout pour que je puisse en mesurer les limites. Un lit et un placard métallique constituent le minimum vital d'un endroit où chacun ne cesse de se demander "mais qu'est-ce que j'ai fait au monde pour que la société me traite avec autant d'injustice ?"

Nombre des hommes que j'ai voulu rencontrer rejetaient ma présence. Certains ont consenti à discuter avec moi en refusant violemment l'appareil photo ; d'autres ont accepté tacitement mes prises de vue comme une manière de délivrer un message.

Pour presque tous, l'autre est incapable de comprendre, quoi qu'il fasse. Ici des hommes et des femmes ont été rattrapés dans l'âge adulte par des meurtrissures d'enfance. Car avec le temps, les blessures reviennent : toujours.

Le printemps

Le petit soleil qui annonçait le printemps se maintient dans un ciel clair, des ombres glissent vers les travaux journaliers et certains hommes veulent bien regarder dans les cours les petits miracles de la nature qui recommence son ouvrage.

Aujourd'hui à la maternité, c'est repos, même dans les salles de travail alors que la veille huit naissances étaient enregistrées. Dans les couloirs que l'on repeint, on peut croiser les nouveaux internes qui prennent connaissance des lieux. Dans la salle de garde, je demande à des sages-femmes si elles connaissent la maison, si elles sont déjà allées faire un tour en face. Non, pas vraiment. A la maternité, on peut vivre autre chose, me dira une kiné du service, lumineuse de fraîcheur, qui pour ses vacances prépare un voyage en Amérique du Sud. Elle n'ignore sans doute pas qu'ici aussi, on peut faire un voyage en traversant la cour, notamment celui qui consiste à rejoindre le bâtiment 10, mais c'est un de ces voyages qui forment la tristesse. Ce bâtiment 10 est, entre autres, celui des "longs séjours". Sa seule évocation fait détourner la conversation. Les fenêtres des chambres sont à trois mètres du sol, le soleil brille mais pas pour les malades qui ne sortent pratiquement jamais. Ils restent en pyjama prenant leur place dans des fauteuils qu'on pourrait croire réservés puisque chaque jour offre les mêmes ordonnancements.

On accède aux longs séjours par un ascenseur car l'immense escalier a sa porte condamnée au sommet. Hier des hommes de l'entretien sont venus poser des plaques de Plexiglas sur les balustrades pour les surélever. J'ai d'abord pensé qu'ils agissaient pour des raisons de sécurité, éviter par exemple qu'une mamie ne bascule dans l'escalier mais rien de tel : ils oeuvraient pour renforcer la protection contre les vols. Aux longs séjours, personne ne possède rien, juste un peu de vie fragile, précieuse mais non négociable, alors que craindre ? Le vol des lunettes, des couvertures, des brosses à dents ? Monde cruel que Michèle et quelques autres essaient de rendre vivable en servant aux pensionnaires du café dans des tasses blanches décorées d'un filet rouge. Très blanches, les tasses, très mince le filet et le café léger.

De temps à autre, viennent de l'extérieur des "animations". Bouffées d'oxygène que des jeunes artistes apportent avec générosité et dynamisme. Des musiciens, des danseurs, des clowns... L'annonce de ces petits plaisirs est faite longtemps à l'avance afin de donner à des personnes qui n'attendent plus grand chose de la vie, une possibilité de renouer avec le désir et c'est sans doute ce que les hommes font de mieux pour leurs semblables.

Malheureusement, tous les fleuves vont à la mer sans jamais la remplir et les journées qui succèdent aux journées sont pour certains d'une grande mélancolie. Au chevet de plusieurs malades, les pendules trempent leurs aiguilles dans l'ennui et au sommet des porte-perfusions, les bols distillent peut-être le soulagement.

Des vieux et des vieilles qui n'existent plus pour personne furent un jour jeunes comme ces aides-soignantes qui, chaque matin, arrivent ici encore chiffonnées d'incertaines nuits d'amour, le sourire ou la chanson aux lèvres et qui se lancent dans un brouillard d'odeurs fétides sur des corps fatigués, oubliés et martyrs, en faisant un rempart de leur jeunesse à l'avancée de la mort sur ces lits de misère.

Les soignantes sont comme des "Véronique" remettant chaque matin un voile blanc sur des corps torturés, quelquefois déformés. Arc-boutées sur les lits, elles retournent celui-ci, déplacent celle-là, retirent les couches, lavent, et écoutent quelquefois le râle ou la prière d'un autre. Dans tous les cas, elles sont chronométrées car leur travail fait l'objet d'un minutage : nos dernières heures entre leurs bras sont comptées. Les aides-soignants aident aussi à mourir. Ils sont ici les derniers maillons de la conscience du monde qui voudrait ignorer la douleur et la mort et dont ces hommes et ces femmes sont les derniers témoins. "Qui, aujourd'hui, voudrait être immense sans être vu", hurlait Chateaubriand dans sa vie de Rancé. Eux, sans doute !

L'été

La nature explose. Dans la cour de la maison de retraite, les arbres ombragent complètement l'asphalte. Gabrielle est debout prise dans un rai de lumière. Elle secoue la tête comme pour se défaire de l'auréole qu'avec l'aide de ses cheveux blancs, le soleil lui tisse sur le crâne. Elle a oublié beaucoup de choses, Gabrielle, mais pas Henri, le garçon-coiffeur de son village natal. Avec les transformations en cours de la salle à manger, elle a même du mal à retrouver ses marques. Comme elle, cinq cents personnes sont concernées par ce nouvel espace. Le restaurant fut pendant de très nombreuses années un immense hangar dans lequel quatre vingt tubes de néon diffusaient une lumière glauque qui tombait sur des tables bancales de Formica usé, l'ensemble entouré de murs lacérés des déjections des pigeons omniprésents dans le lieu. A qui dans ces conditions pouvait-on dire : "bon appétit" ?

Mais tout cela est à ranger dans les armoires des mémorialistes face à une nouvelle et jeune autorité pressée de tourner les pages de l'album souvenir pour mettre définitivement la maison dans une perspective d'avenir. On casse les murs, on modifie les espaces, on rythme les plafonds, on "colorise", on aménage, on "vaissellise" et le mobilier confortable aidant, tout cela vient redonner goût à certains de passer à table. Évidemment, pour nombre d'entre eux, l'appétit, c'était hier, aujourd'hui les jambes traînent un peu et l'estomac est fatigué. Alors, ils grignotent deux ou trois morceaux et se glissent dans la cour sous les arbres avec dans la poche des quignons de pain à distribuer aux pigeons.

Le fond de l'air est tiède et si Marcel arrêtait un peu de traîner sa chaise sur le bitume, on pourrait profiter de quelques instants de calme, semble penser Etienne, le regard perdu sur les miroitements d'un soleil qui joue entre les branches des marronniers.

Les visiteurs du Secours Catholique, comme ceux d'autres associations, viennent régulièrement rencontrer les hébergés. Aujourd'hui, Antoinette distribue des gâteaux et de bonnes paroles. Si les gâteaux sont consommés avec plaisir, les bonnes paroles restent au chevet des consciences car le chemin vers l'esprit est bien difficile à trouver. En effet, pour un homme en situation d'infériorité, le contact avec autrui qui ne sait rien de lui, ne comprend rien à sa misère, à son malheur, à son désespoir, demande une relation personnelle difficile à établir ici. Alors bien souvent face à la compassion du visiteur, l'hébergé se contente de faire l'aumône de son malheur. Reste que la grandeur de l'action bénévole, confessionnelle ou non, dans un milieu comme celui-ci, trouve sa justification dans ses effets palliatifs sur les carences affectives qu'éprouvent pratiquement tous les hébergés - chemin d'humilité car donner aux autres, c'est aussi accepter qu'un jour ils vous méprisent. Dans le même esprit, René offre des cigarettes et aveuglé par sa générosité, en distribue même à des hommes notoirement tuberculeux. C'est au comptoir le verre de l'amitié à un alcoolique en postcure...

L'homme a quelquefois tellement envie d'aimer l'autre, tellement envie que l'autre l'aime qu'il oublie que donner, c'est aussi asservir, que donner cela peut être mortel, donner sans que l'autre ait à dire "merci" est un chemin d'une grande âpreté.

Dans la cour, les chaises vides, alignées le long des murs, marquent silencieusement la solitude des utilisateurs qui répugnent à faire cercle alors que Gabrielle est toujours devant la porte cherchant la sortie : elle voudrait revoir sa Bretagne natale et surtout Henri le garçon-coiffeur.

L'automne

Le vent s'est levé, les feuilles des marronniers commencent à tomber et tournoient dans les cours. Les hébergés employés au nettoyage emplissent leurs seaux de feuilles en rouspétant. A la maternité, une jeune Vietnamienne en stage fait sa dixième césarienne du mois avec une assurance très professionnelle. Aux soins intensifs, Fatima soulage des réveils douloureux et passe avec dignité d'un chevet à un autre. En radiologie, on identifie des taches douteuses, on scannerise. Respirez. Ne respirez plus. Respirez. Ne respirez plus. Au bloc opératoire, on opère dans des conditions que des gens bien informés ont trouvé inacceptables et que de bons chirurgiens visiblement acceptent.

L'hôpital n'est pas ici différent d'ailleurs. On attend. Partout, on attend : un soin, une consultation, une admission, une intervention.

Les soignants sont de tous côtés débordés et les malades comme partout angoissés. L'impatience, l'angoisse des uns s'opposent à la fragilité et quelquefois à la lassitude des autres. Un médecin aussi compétent soit-il, ne sait pas tout, il cherche, il voudrait bien comprendre mais ce matin il a mal au dos et votre fistule l'ennuie... en plus sa voiture cogne bizarrement, pour un peu il vous demanderait bien votre avis.

La chaudière a repris du service, sa puissance tranquille alimente des centaines de radiateurs. Les jeunes du C.A.T. protègent les arbres, rentrent les fleurs.

Maryse de la maison de retraite est morte cette nuit. Les infirmières ont déposé son corps à la morgue. Le chariot semble immense tellement sa dépouille fait petite chose anguleuse sous le drap blanc. Sur la table des toilettes mortuaires, Jean, décédé ce matin, vient lui aussi d'être déposé. "On ne peut vivre que tant qu'on est ivre de vie" écrivait Tolstoï qui ajoutait "dès qu'on est dégrisé, on s'aperçoit que tout n'est que tromperie". Jean avait-il connu l'ivresse de la vie ? Dans cette salle, sous le regard des vivants qui ne garderont peut-être aucun souvenir de lui, son visage offre une image calme d'homme apaisé. Avec application, le garçon d'amphithéâtre inscrit dans ses sinistres registres le nom de Jean - homme sans qualité particulière et il m'annonce que le mois le plus mortel sera, comme tous les ans, le mois de janvier.

Maryse a encore un peu de famille à l'extérieur, peut-être fera-t-elle un ultime voyage pour rejoindre un cimetière de province.

Pour Jean, arrivé dans la maison depuis peu, on ne lui connaît aucune famille, aucun ami ; il partira demain pour le cimetière du C.A.S.H., cercueil de sapin, poignées de cuivre. Georges, un hébergé, dira un poème au seuil du tombeau, Marie-Louise de l'aumônerie, fera une discrète prière et quatre hébergés, employés au cimetière, installeront le cercueil en terre à un mètre du précédent découpant la rangée en tranches rythmées par les croix de bois.

Et encore l'hiver...

L'hiver est revenu et avec lui son cortège de misères plus flagrantes. Devant le C.A.S.H., à l'arrêt du bus, les bouteilles de plastique vert qui dissimulaient un pinard aigre sont comme tous les jours, entassées vides comme des cartouches dérisoires d'une lutte sans fin contre l'amertume et la solitude.

Le C.A.S.H. de Nanterre est sans doute exemplaire en apportant une réponse, même partielle, même incomplète, à une détresse qui ne cesse de s'amplifier. Isabelle, de l'aumônerie, pense que "Nanterre" a quelque chose à dire au monde.

Dans le jardin japonais, les canards font des doubles axels sur la glace. A la maternité, on a fermé portes et fenêtres pour garder la chaleur. Les bébés de décembre peuvent venir. Les hébergés sont encore plus discrets, les retraités font le plein de couvertures. Les services sociaux attendent des moyens supplémentaires pour faire face... dehors les loups vont commencer à hurler.

Au-delà des choix économiques, politiques (?) de la direction qui avance mutatis mutandis, je retiendrai au travers des personnes rencontrées, la grande détresse de vieillir dans des conditions qui restent encore peu enviables, la dureté de certains hommes malmenés par la vie, la grande sagesse de quelques autres qui ont trouvé ici accueil et compréhension avec en face d'eux l'énergie d'hommes et de femmes dont la compassion et la générosité animent la vocation, sans oublier ni la compétence des médecins permanents ni l'enthousiasme des nombreux internes et de tous ceux, plus modestes qui vont chaque matin se livrer à des tâches difficiles. Toutes ces choses étroitement mêlées, bonnes et mauvaises font du C.A.S.H. de Nanterre un haut lieu d'humanité.

pierre michaud

(décembre 1994)